相続登記は義務化されています早めに相続する財産全体を確認することが大切です

御存じですか?2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されました。相続登記がなぜ義務化になったかというと、今まで相続登記が義務化されてないことで、相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」、所有者不明土地が膨大な数になってしまったためです。所有者不明土地は、空き家になったまま放置されて、雑草の繁茂、ゴミの不法投棄、倒壊など周辺住民の方に著しい悪影響を及ぼしたり、国や地方自治体等が公共事業や復旧・復興事業を行う上で妨げになるなど大きな社会問題になっています。

そこで、所有者不明土地の増加を防ぐため、所有者不明土地を円滑に利用するための仕組みを整備するために、法改正により相続登記の義務化が決定しました。

- 怠れば過料(罰金)が科されることも!

- 相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。

司法書士依頼のメリット

手続きを円滑に進めることができる

不動産を活用したり、処分したい場合に手続きを円滑に進めることができます。故人名義の不動産について、売ったり、貸したり、担保の設定などをする場合には、不動産の名義を相続人に変更する必要がでてきます。したがって、あらかじめ相続登記の手続きを行っておくと、上記のような不動産の活用・処分を行う際の手続きを、円滑でスピーディに進めることができます。

トラブルを未然に防ぐことができる

相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。相続登記は法令で義務付けられているわけではないので、実際のところ、相続が発生してから何十年も名義の変更をしないでほったらかしになっているケースもございます。このように故人の名義のままで長期間ほったらかしにしていると、当初の相続人にさらに相続が発生するなどして関係者の数が膨れ上がってしまい、仮にその後に名義変更が必要になったとしても手続きが困難になってしまったり、ひいては関係者間のトラブルにまで発展してしまうおそれもございます。上記のようなトラブルを防ぐためにも、不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、早めに登記手続きを行うことが望ましいといえます。

相続人であることの証明

自分が相続人であることを容易に証明することができます。相続登記を行うと、登記事項証明書によって、相続により自分が不動産を取得したことを第三者に対して容易に証明することができるようになります。

遺言の作成方法を教えてほしい

「うちは資産家じゃないから遺言書は必要ないよ。」と思っている方も多いかもしれません。ですが、相続は資産家の方だけの問題ではなくて、逆に、相続財産が土地や建物と、いくらかの銀行預金といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。そのため相続対策として遺言書を作成しておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます。将来の親族間の相続争いの防止として、遺言書の作成をしておくことをおすすめいたします。

自筆証書遺言

遺言者のご本人が自筆で作成します。簡単に手軽にかけるメリットがある遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備によりせっかく残した遺言書が無効となる場合があります。(遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で必要になります。)

なお、2020年7月から死後の検認手続きが不要となる、遺言書を法務局にて保管する制度が開始されました。

公正証書遺言

公証役場で公正証書として作成される遺言書です。作成には遺言者以外に二人の証人が必要となります。公証人が作成するので不備がなく、公証役場に保管されるので安心です。また、検認手続きが不要で死後の手続きもスムーズに行われます。作成する手間はありますが、遺言書の確実性を考えた場合、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。

秘密証書遺言

遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行います。現在はほとんど利用されていません。

法定相続情報証明・作成業務

法定相続情報証明制度とは、相続の手続をよりスムーズにするために平成29年よりスタートした制度です。かんたんに言い換えれば、法務局に亡くなられた方の相続関係を証明してもらう制度です。登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。私どもでは、法定相続情報証明の申出の手続も一括して承っております。

手数料が無料

戸籍謄本を申請する際の手数料は、1通300~750円もかかります。そして、これらの手数料は相続人が負担しなければなりませんでした。しかし、法定相続情報証明制度は発行手数料が無料で、相続人の負担を軽減することが可能となりました。

5年間何度でも再発行可能

法定相続情報証明制度は、5年間なら何度でも証明書の再発行が可能です。不動産名義の変更や銀行の口座の解約など、何度も手続きを行わなければならない時にも、法務局が発行してくれる法定相続情報一覧図を提出すれば済むようになり、確認作業もスムーズに行われるようになりました。

なお、相続税の申告書に添付が必要だった戸籍謄本等も、この法定相続情報一覧図を添付すれば手続きを行うことができるようになりました。

登記官が戸籍を確認してくれる

法定相続情報証明制度では、登記官が戸籍の内容を確認してくれるので、自分で確認するより確実ですし、大きな時間短縮が期待されています。

申請は代理も可能

申請は、われわれ司法書士などの専門家で代理できます。

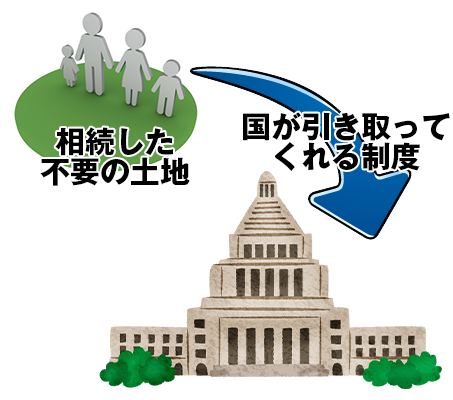

相続土地国庫帰属制度

土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。相続土地国庫帰属制度の承認申請の対象者は、亡くなった人の土地を相続して「土地全体を所有する権利」もしくは「土地の共有持分」を取得した人です。

- どのような土地でも所有権を国庫に帰属させることができるのですか。

- 【1】建物がある土地、【2】担保権や使用収益権が設定されている土地、【3】他人の利用が予定されている土地、【4】土壌汚染されている土地、【5】境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地については、国庫に帰属させるための申請を行うことができません。

- どのような人が申請を行うことができるのですか。

- 対象土地を相続又は遺贈により取得した相続人が申請できます。国庫への帰属を希望する土地が単独所有である場合、申請権限が認められます。一方、共有である場合、土地の共有者全員が申請を行う必要があります。

- 手続はどのように進められるのですか。

- 【1】事前相談、【2】申請書の作成・提出、【3】要件の審査、【4】承認・負担金の納付、【5】国庫帰属という流れになります。審査に要する期間は、約半年から1年程度が想定されています。

- 費用はどのくらいかかりますか。

- 土地一筆当たりの審査手数料は、1万4千円となっています。

また、国庫帰属が認められた場合、負担金を納付する必要があります。負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額をいいます。詳しくはご相談ください。